Citation Einstein : « Rien ne se perd »

La célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » reste un principe fondamental en science. Cette idée, originellement formulée par Antoine Lavoisier, est profondément liée aux concepts de conservation de la masse. Cependant, la théorie d’Einstein sur la masse et l’énergie vient compléter et étendre cette notion, offrant une vision moderne et plus complète.

Origine et signification de la citation

La citation tire ses racines de la chimie classique. Antoine Lavoisier a formulé la loi de conservation de la matière au XVIIIe siècle, confirmant que la matière totale reste constante lors d’une réaction chimique.

- Lavoisier affirme : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

- Cette phrase marque un tournant entre spéculations philosophiques et observations scientifiques.

- Déjà, les philosophes grecs, comme Anaxagore, imaginaient la matière immuable mais sans preuve expérimentale.

La conservation de la masse en chimie et physique

La loi de Lavoisier formalisée sert de fondement à la chimie et à la physique classiques. Elle affirme que la masse totale d’un système fermé reste constante au cours d’une réaction.

- Dans toute réaction chimique, la masse des réactifs est égale à celle des produits.

- Cette observation soutient l’idée que la matière ne se crée pas ni ne se détruit, mais change simplement de forme.

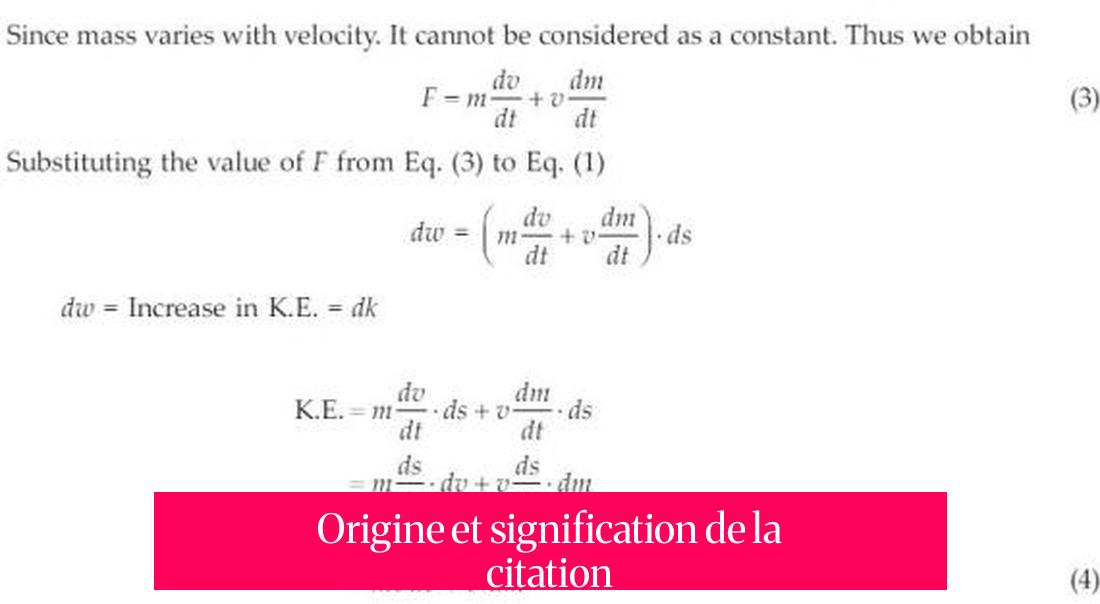

L’évolution avec la physique moderne et les limites

Einstein révolutionne cette loi avec la relation masse-énergie. Dans le cadre des réactions nucléaires, la conservation stricte de la masse seule n’est plus valable.

- Équation clé : E = mc2 montre que masse et énergie sont interconvertibles.

- Lors de réactions nucléaires (fusion, fission), la masse totale des produits diffère de celle des réactifs.

- La différence en masse correspond à une énergie libérée ou absorbée importante.

- La conservation devient masse-énergie, un modèle unifié appliqué en physique moderne.

Le lien spécifique entre Einstein et la citation

Einstein ne contredit pas Lavoisier mais en étend la portée.

- La citation reflète une constante évolution de la science, du simple échange de matière à la transformation en énergie.

- La loi conserve sa validité dans les réactions chimiques classiques.

- En physique nucléaire, la masse perdue se manifeste sous forme d’énergie, respectant la conservation globale.

- La formule d’Einstein donne une explication quantitative de cette transformation matière-énergie.

Illustrations pratiques alliant citation et théorie d’Einstein

Deux exemples concrets illustrent bien cette double lecture :

| Exemple | Description | Principes impliqués |

|---|---|---|

| Réaction chimique (eau) | Combinaison de 2 g d’hydrogène avec 16 g d’oxygène donne 18 g d’eau | Conservation de la masse : masse initiale = masse finale |

| Fusion nucléaire (Soleil) | Petite masse transformée en grande quantité d’énergie rayonnante | Conversion masse-énergie selon E=mc2 |

Ces exemples montrent que « rien ne se perd » s’applique toujours, mais pas uniquement à la masse, désormais étendue à l’énergie.

Points clés à retenir

- La citation de Lavoisier est à la base de la conservation de la masse en chimie.

- Elle s’applique parfaitement aux réactions chimiques classiques.

- Einstein étend cette notion en introduisant la conservation masse-énergie.

- Les réactions nucléaires révèlent que masse et énergie sont convertibles.

- La science évolue en combinant ces principes pour mieux décrire l’univers.

“Citation Einstein Rien ne se perd” : plongée dans l’histoire et la science

La célèbre citation « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » exprime un principe fondamental en physique et chimie, souvent attribué à Antoine Lavoisier. Mais que signifie-t-elle vraiment ? Et comment Einstein vient-il enrichir cette maxime vieille de deux siècles ? Prenons un moment pour décortiquer cette phrase, son origine, son évolution, et sa portée scientifique.

Origine : une phrase qui a changé la science

Au XVIIIe siècle, Antoine Lavoisier révolutionne la compréhension de la matière. Il affirme : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Cette phrase simple, reprise par tous, révèle un bouleversement. La matière, loin d’être créée ou détruite au hasard, suit une règle stricte : elle conserve sa masse, elle change seulement de forme. Avant Lavoisier, ce n’étaient que de vagues spéculations, notamment chez les philosophes grecs comme Anaxagore. Ces anciens imaginaient déjà une matière immuable, mais sans preuve expérimentale. Lavoisier, lui, se base sur ses expériences précises et la balance. Il prouve que la masse totale des substances reste constante lors des transformations chimiques.

Imaginez un chimiste du XVIIe siècle, surpris de voir que malgré les réactions bouillonnantes et fumantes, la matière « disparaît » jamais vraiment. C’est le socle d’une nouvelle ère. Cette notion fondamentale s’appelle la loi de conservation de la masse.

Le coeur scientifique : conservation de la masse

Cette loi devient un pilier incontournable en chimie et physique. En gros, lors d’une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à celle des produits. La matière change d’état, se transforme, parfois même d’apparence, mais ne se perd jamais. Si l’on mélange 2 grammes d’hydrogène avec 16 grammes d’oxygène pour créer de l’eau, on obtient 18 grammes d’eau. La balance ne ment pas. Encore aujourd’hui, cette règle guide les laboratoires, les industries, et même nos cours de sciences au lycée.

Cependant, tout n’est pas si simple dans l’univers moderne. La fameuse maximede Lavoisier est mise à l’épreuve à l’échelle nucléaire.

Quand Einstein entre en jeu : masse et énergie unies

Albert Einstein bouleverse la donne avec sa théorie de la relativité restreinte. Sa fameuse équation : E=mc2, ramène un autre point vital. Elle nous dit que masse et énergie sont deux formes interchangeables d’une même réalité. La conservation ne porte plus seulement sur la masse, mais sur l’ensemble masse-énergie.

Cette nuance a des conséquences évidentes en physique nucléaire. Lors d’une réaction nucléaire, comme la fusion dans le soleil ou la fission dans une centrale, la masse des réactifs ne correspond plus exactement à la masse des produits. Où est passée la masse « manquante » ? Elle s’est convertie en énergie, souvent gigantesque. Par exemple, la petite quantité de masse perdue dans la fusion solaire se transforme pour émettre la lumière et la chaleur qui réchauffe notre planète.

Du coup, on peut dire que Lavoisier avait raison pour les réactions chimiques classiques, mais Einstein élargit la perspective. La nature, finalement, ne perd rien. Elle mutile, déforme, transmute : rends-toi à l’évidence, tout se transforme. Mais cette transformation peut inclure conversion entre matière et énergie. Une notion plus vaste, plus riche.

Einstein et Lavoisier : un dialogue scientifique à travers le temps

La citation « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » incarne la progression de la science. De Lavoisier, avec ses balances, à Einstein, avec sa formule célèbre, le concept est enrichi sans être renié. Einstein montre que la distinction classique entre matière conservée puis énergie libérée est une simplification.

On découvre alors un univers fascinant où la masse et l’énergie se fondent en un continuum. Cela explique aussi pourquoi, dans la nature, l’énergie peut apparaître à partir de la matière, ou inversement, dans un équilibre parfait. C’est une loi unifiée qui devient le socle de la physique moderne.

Illustrations pratiques : chimie et nucléaire

Pour mieux visualiser, pensons au quotidien :

- Dans une réaction chimique simple, comme l’eau formée à partir d’hydrogène et d’oxygène, la masse reste égale. Tout colle parfaitement à la règle de Lavoisier, implacable.

- En revanche, lors de la fusion nucléaire, qui alimente notre soleil, une infime part de masse disparaît, non pas évaporée en fumée, mais convertie en énergie rayonnante. Cette énergie est colossale, capable d’alimenter la Terre en lumière et chaleur.

Ce double exemple montre clairement les limites et les extensions du principe originel. Lavoisier a ouvert la porte, Einstein a étendu la pièce.

En conclusion : pourquoi cette citation reste-t-elle si pertinente ?

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » reste une pierre angulaire de la pensée scientifique. Elle porte une sagesse universelle. En chimie, elle rappelle l’importance de la conservation de la masse. En physique moderne, elle enseigne l’interconnexion subtile entre masse et énergie.

Avez-vous déjà pensé que cette maxime résume la danse permanente de l’univers ? N’est-ce pas fascinant de voir comment une pensée vieille de plusieurs siècles continue à guider notre compréhension du cosmos ? Lavoisier et Einstein, tout comme d’autres, nous rappellent que la science est un voyage, jamais définitif, toujours en quête de nouvelles transformations.

Alors, la prochaine fois que vous entendez « rien ne se perd », souvenez-vous : la matière change pour révéler la vraie magie de la nature. Et, comme disait Einstein, chaque petite masse peut cacher une énergie formidable. Ne perdez pas ça de vue !

Qu’est-ce que signifie la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ?

Cette phrase, attribuée à Lavoisier, exprime la conservation de la matière. Elle signifie que la matière ne disparaît pas, elle change simplement de forme lors des réactions chimiques.

Comment la théorie d’Einstein complète-t-elle cette citation ?

Einstein a montré que masse et énergie sont interchangeables grâce à l’équation E=mc². Cela étend la conservation de la matière à la conservation masse-énergie, surtout dans les réactions nucléaires.

Pourquoi la loi de Lavoisier ne s’applique-t-elle pas toujours ?

Dans les réactions nucléaires, la masse des produits diffère de celle des réactifs. Cette différence correspond à une énergie libérée ou absorbée, ce que la loi classique ne capture pas.

Peut-on voir un exemple concret de conservation de la masse ?

Lors de la formation de l’eau, 2 g d’hydrogène et 16 g d’oxygène forment 18 g d’eau. La masse totale reste inchangée, illustrant la loi de conservation en chimie.

Quel rôle joue la phrase dans la science moderne ?

Elle guide la compréhension de la matière et de l’énergie. De Lavoisier à Einstein, elle montre que la matière se transforme mais reste constante en quantité globale, enrichissant la physique et la chimie.