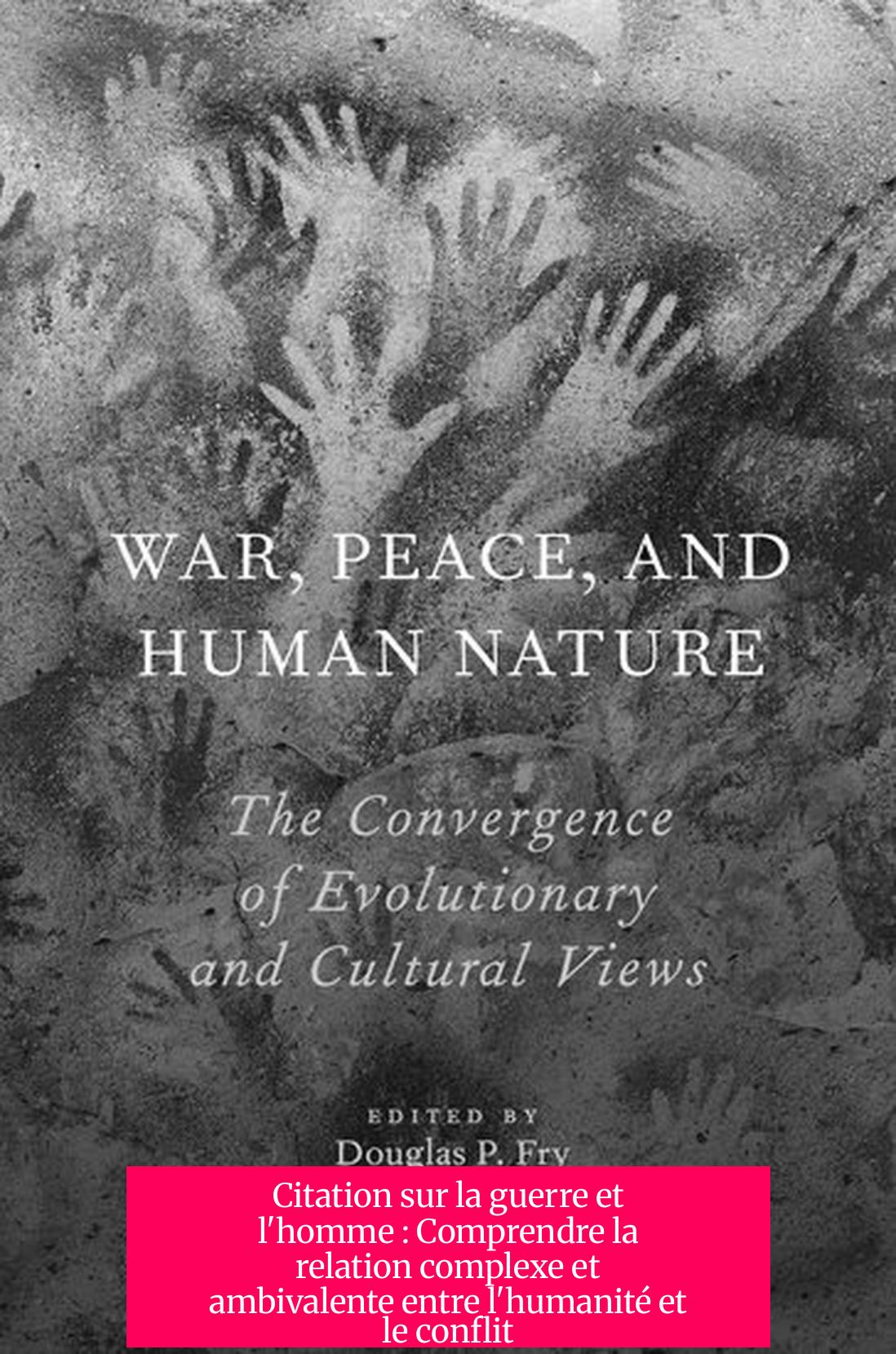

Citation sur la guerre et l’homme : comprendre la relation complexe

La guerre est une réalité indissociable de l’homme, qui oscille entre violence et paix, conflit extérieur et combat intérieur. Cette dualité se reflète dans de nombreuses citations qui analysent la nature humaine face à la guerre, ses conséquences et ses aspirations profondes.

La nature ambivalente de la guerre et de l’homme

Plusieurs penseurs évoquent la tension constante entre guerre et paix chez l’homme. Victor Hugo souligne que « la guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées. » Cela met en lumière le fait que la guerre est un affrontement physique, tandis que la paix est un combat intellectuel.

Jacques-Bénigne Bossuet avance que « l’homme est né pour la paix, et il ne respire que la guerre », traduisant une contradiction presque innée. Selon Alain Laugier, l’homme est ambivalent : en paix, il joue à la guerre, en guerre, il aspire à la paix.

Pouvoirs destructeurs et paroles en guerre

La guerre s’accompagne souvent d’une violence plus subtile, celle de la parole. Paulo Coelho insiste sur ce paradoxe en disant que « la plus terrible arme de destruction inventée par l’homme est la parole », capable d’infliger autant de dégâts que les armes physiques.

En parallèle, António Guterres rappelle que les conflits ne concernent pas seulement les hommes mais aussi la nature, qu’il faut protéger car « la guerre contre la nature est une violation massive des droits de l’Homme ».

L’homme soldat, héros et victime du conflit

Le rôle du combattant apparaît souvent héroïque mais aussi tragique. Un militaire « porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes », souligne une citation anonyme, témoignant de sa loyauté et de son oubli dans la mémoire collective.

Winston Churchill affirme que parfois, « tant d’hommes ont une dette envers un si petit nombre », évoquant les sacrifices des soldats. Boris Vian et Pierre Mertens dressent un portrait sombre, voyant le soldat comme une victime accablée par la guerre et l’oubli social.

Paix et guerre : un duel continuel entre hommes

Henry de Montherlant rappelle l’importance de la coopération pour instaurer la paix : « un seul homme peut déclencher une guerre mais il faut être deux pour faire la paix. » Thomas Hobbes décrit la condition naturelle comme une guerre de tous contre tous sans autorité commune.

Émile de Girardin questionne pourquoi on trouve le génie dans l’homme de guerre mais pas dans celui de paix, appelant à valoriser la stratégie et la victoire pacifiques.

Le combat intérieur : la vraie bataille de l’homme

Bouddha et le Dalaï Lama insistent sur le combat intérieur, estimant que vaincre ses propres démons est une victoire plus grande que celle sur des ennemis extérieurs. Arthur Rimbaud et Albert Camus décrivent cette lutte comme intense et formatrice.

Goethe et Schopenhauer illustrent les conflits personnels et existentiels de l’homme, souvent plus difficiles que les batailles externes.

Moralité, humanité et aspirations à la paix

Gandhi rappelle que malgré la violence, la force victorieuse est celle de la vérité et de l’amour, base pour un monde encore debout. Le film La liste de Schindler souligne que la guerre révèle le pire chez l’homme, jamais le meilleur.

Héraclite d’Ephèse et Jean-Baptiste Tati Loutard évoquent que la guerre est une force ambivalente qui peut rendre libres ou esclaves selon son usage.

Perspectives sociales et rôles féminins en temps de guerre

Descripteurs féminins s’invitent aussi : DESCREA évoque l’« amazone » et la complexité du rôle des femmes, tandis qu’une citation anonyme souligne « les armes terribles » des femmes que sont maquillage et larmes, symboles de pouvoir non violent.

Louky Bersianik rappelle que si les hommes meurent à la guerre, les femmes souffrent à l’amour, ce qui reflète une autre forme de souffrance.

Perspectives pour un futur sans guerre

Sonia Lahsaini propose une vision où la jeunesse accède à une « connaissance prépondérante » plutôt qu’aux armes, suggérant que les conflits futurs pourraient être financiers plutôt que militaires, signalant un changement possible de nature des guerres.

Points clés à retenir

- La guerre reflète une dualité profonde dans la nature humaine entre violence et aspiration à la paix.

- La parole peut être aussi destructrice que les armes physiques.

- Les soldats sont à la fois héros, victimes et figures parfois oubliées de la guerre.

- La paix nécessite toujours un effort commun, opposé au conflit souvent individuel ou de groupe.

- Le véritable combat est souvent intérieur, entre ses propres forces et faiblesses.

- La guerre révèle souvent le pire dans l’homme, tandis que la paix réclame un génie méconnu.

- Les femmes ont des rôles variés et complexes liés à la guerre et la paix.

- Le futur de la guerre pourrait basculer vers des formes moins violentes mais tout aussi intenses.

Citation sur la guerre et l’homme : une plongée dans les contradictions humaines

La guerre reflète une contradiction fondamentale chez l’homme : il aspire à la paix, mais se retrouve souvent piégé dans l’engrenage dévastateur des conflits. Cette contradiction nourrit des pensées profondes, parfois contradictoires, que de grands penseurs ont cherché à capturer à travers des citations célèbres. Plongeons ensemble dans cet univers fascinant où s’entremêlent la nature humaine, la guerre, la paix, et les combats intérieurs.

La nature paradoxale de la guerre et de l’homme

Victor Hugo, dans sa sagesse, nous révèle que « La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées. » Cette phrase suggère que la violence armée appartient à une phase presque primitive, tandis que la paix se gagne sur le terrain plus subtil de la réflexion et du dialogue. Alors, l’homme doit-il rester prisonnier de ses instincts ou peut-il évoluer ?

Jacques-Bénigne Bossuet pousse la réflexion plus loin : « L’homme est né pour la paix, et il ne respire que la guerre. » Une observation qui semble presque désespérée mais terriblement lucide. L’homme naît avec un potentiel de paix, mais sa trajectoire est souvent marquée par la violence.

Victor Hugo capture magnifiquement ce combat intérieur quand il dit : « Quel champ de bataille que l’homme ! Nous sommes livrés à ces dieux, à ces monstres, à ces géants, nos pensées. Souvent ces belligérants terribles foulent aux pieds notre âme. »

Ces citations évoquent une ambivalence : durant la paix, l’homme s’entraîne à la guerre comme un jeu; quand la guerre éclate, il désire vivre paisiblement. Cette oscillation presque schizophrénique entre pulsion de destruction et désir de vie est au cœur de notre condition.

Les pouvoirs et conséquences dévastatrices de la guerre

La guerre révèle aussi le pouvoir destructeur des mots, parfois plus meurtriers que la lame ou la bombe. Paulo Coelho affirme sans ambiguïté que « De toutes les armes de destruction inventées par l’homme, la plus terrible (et la plus puissante) était la parole. » L’ironie est que cette arme subtile peut déclencher des conflits ou apaiser les tensions, selon son usage.

Avec la guerre, viennent aussi les désillusions des systèmes politiques. Mazouz Hacène dézingue sévèrement, soulignant que tant le communisme que le capitalisme ont engendré soit des guerres civiles, soit l’exploitation humaine. Ce constat brut soulève une question cruciale : comment la guerre influence-t-elle les sociétés et comment celles-ci la perpétuent-elles ?

La guerre n’épargne pas non plus notre planète. António Guterres, lors de la COP27, n’hésite pas à qualifier la guerre contre la nature comme une « violation massive des droits de l’Homme. » Cela rappelle que la guerre n’est pas simplement une série d’affrontements entre humains, mais aussi une lutte destructrice pour l’environnement, aggravant les souffrances humaines sur le long terme.

L’homme face à la guerre : héros et victimes

Le militaire incarne cette position paradoxale : il porte les armes, non par désir de violence, mais par devoir. Un soldat anonyme l’exprime bien : « Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu’il est voué à l’oubli. » Derrière le héros s’élève souvent l’ombre de l’oubli, l’effacement qui suit la guerre.

Winston Churchill soulève cette dette morale incompréhensible entre les masses et un petit nombre d’individus héroïques : « Jamais dans le domaine de la guerre tant d’hommes n’avaient eu une telle dette à l’égard d’un si petit nombre d’individus. » Le héros de guerre est ainsi un pivot symbolique mais souvent ignoré dans le grand théâtre des conflits.

Dans un registre plus amer, Boris Vian qualifie le militaire de « variété d’homme amoindri par le procédé de l’uniforme, qui est une préparation à l’uniformité totale du cercueil. » Ironique et cruel, ce constat rappelle que la guerre nivelle les hommes sous le poids d’un destin commun, souvent fatal.

Paix et guerre : ces rapports complexes entre hommes

Henry de Montherlant expose une vérité puissante : « Un seul homme peut déclencher une guerre mais il faut être deux pour faire la paix. » Cette phrase incite à réfléchir sur qu’est-ce qui favorise la paix : la volonté collective ou le simple refus du conflit par l’un des acteurs ?

Thomas Hobbes, célèbre pour sa vision sombre de la condition humaine, amplifie cette notion : « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils sont… dans la guerre de chacun contre chacun. » Sans régulation sociale, le chaos est un état naturel.

La question du genre se glisse aussi ici. George Bernard Shaw remarque cyniquement que « On peut beaucoup plus largement se passer des hommes que des femmes, c’est pourquoi c’est eux qu’on sacrifie dans la guerre. » La guerre révèle alors aussi une organisation sociale et culturelle biaisée, où certains sont destinés à mourir plus que d’autres.

Emile de Girardin invite à repenser la paix de manière plus proactive et lumineuse : « Pourquoi la paix, comme la guerre, n’aurait-elle pas sa stratégie, ses éclairs, ses batailles, ses victoires ? » Cela ouvre une porte fascinante vers une paix active, stratégique, presque guerrière dans sa méthode.

La bataille intérieure : la plus grande de toutes

Au-delà de la guerre extérieure, les plus grandes luttes se jouent souvent dans l’intimité de l’âme. Bouddha rappelle : « De celui qui dans la bataille a vaincu mille milliers d’hommes et de celui qui s’est vaincu lui-même, c’est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. » S’imposer à soi-même est une bataille ultime.

Le Dalaï Lama reprend ce thème : celui qui se conquiert lui-même est « le plus noble des conquérants ». Cela mérite réflexion lors de nos querelles ou conflits : et si la paix commençait par une conquête intérieure ?

Arthur Rimbaud met en lumière la violence nécessaire du combat spirituel. Il est « aussi brutal que la bataille d’hommes. » Souvent, on ne reconnaît pas à quel point notre guerre personnelle est rude. Ces luttes intérieures façonnent pourtant l’homme au plus profond.

Enfin, DESCREA questionne : « Faut-il se battre avec ses poings ou avec son coeur pour qu’un homme soit un homme ? » Il évoque le terrible dilemme de l’homme entre instinct de violence et capacité d’aimer, ce qui reste sans réponse définitive, mais passionnante à considérer.

Morale, humanité et guerre

Gandhi, figure lumineuse, affirme que malgré toutes les guerres, « le monde a pour fondement non pas la force des armes mais celle de la vérité ou de l’Amour. » Cette force, invisible et intangible, est assurément la plus puissante, car elle fait vivre l’humanité.

En revanche, des œuvres comme La liste de Schindler rappellent la façade sombre de la guerre : « Elle révèle toujours le pire chez les hommes, jamais le meilleur. » Un constat glaçant qui met en garde contre l’illusion d’une guerre noble et juste.

Héraclite nous offre une pensée plus nuancée : « Le combat est père et roi de tout. Il rend les uns esclaves, les autres libres. » Cette dualité montre que la guerre peut avoir des résultats contrastés, que l’on doit garder en mémoire sans glorifier la violence.

Regards sur la guerre et la société

Un regard original est apporté par DESCREA et d’autres sur la place des femmes dans la guerre. Par exemple, DESCREA évoque une amazone pas seulement guerrière, mais conflictuelle dans sa nature, soulignant le sacrifice spécifique à leur rôle. Louky Bersianik souligne aussi la dimension moins héroïque mais souvent plus douloureuse du destin féminin en temps de guerre : « Si les hommes se font tuer à la guerre, les femmes se font tuer à l’amour, mais c’est beaucoup moins glorieux ! » Une phrase piquante qui invite à réfléchir sur l’héroïsme et la souffrance.

Pour une paix universelle : une invitation à changer

Mirza Husayn Ali Nuri nous presse : les dirigeants du monde doivent se réunir pour créer un « instrument de reconstruction universelle », rejetant les armes. Cette exigence est plus urgente que jamais dans un monde toujours traversé par les conflits. Cependant, qui osera franchir ce pas, refusant l’ombre rassurante de la guerre ?

Images fortes et métaphores sur la guerre et l’homme

Jules Feller conclut avec une image singulière : « L’homme est la plus piètre conquête du cheval. » Un clin d’œil à l’histoire où les chevaux ont souvent été supérieurs à l’homme dans les batailles. Jean-Louis Curtis, lui, joue avec une formule sombre mais réaliste : « Rugby + guerre + femmes = homme. »

Enfin, DESCREA pose un regard philosophique sur la dualité ultime en pensant à Dieu et Satan comme « les deux plus grandes puissances du monde… Pourquoi faudrait-il qu’ils soient en guerre ? » Une question qui éclaire la nature cyclique et presque inévitable du conflit.

Perspectives vers l’avenir

La jeunesse, selon Sonia Lahsaini, pourrait bien réveiller un nouveau champ de bataille, non plus d’armes, mais de connaissances. Une « guerre financière » marque une transformation où le combat se déplace vers des terres nouvelles. Peut-être, enfin, l’homme pourra-t-il sortir des guerres physiques pour affronter des luttes plus subtiles.

En conclusion

Les citations sur la guerre et l’homme mettent en lumière un univers riche et tourmenté. Elles soulignent que la guerre n’est pas seulement un affrontement d’armes, mais une lutte complexe mêlant combat extérieur et bataille intérieure. L’homme oscille entre destruction et amour, violence et paix. Plus que jamais, ces réflexions sont précieuses pour nourrir notre conscience collective et imaginer une paix durable qui ne soit pas qu’un simple silence entre deux guerres, mais un état actif, courageux et renouvelé.

Alors, face à la violence, que choisira l’homme ? Le poing ou le cœur ? L’Histoire semble nous dire que la réponse est entre nos mains. Et vous, quelle citation vous touche le plus ? Laquelle pourrait inspirer votre propre façon de regarder la guerre et la paix ?

Quelles citations montrent la dualité naturelle de l’homme face à la guerre ?

Alain Laugier souligne que l’homme est ambivalent : il joue à la guerre en paix et aspire à la paix en guerre. Victor Hugo décrit l’homme comme un champ de bataille intérieur, livré à ses propres pensées conflictuelles.

Comment la parole est-elle perçue comme une arme dans le contexte de la guerre ?

Paulo Coelho affirme que la parole est la plus terrible des armes inventées par l’homme, parfois plus destructrice que les armes physiques. Elle agit avec puissance et lâcheté, selon lui.

Quel est le point de vue sur les soldats et leur rôle dans la guerre ?

Un militaire porte les armes pour des fautes qui ne sont pas les siennes et va au bout de sa parole, bien qu’il soit souvent oublié. Boris Vian voit le soldat comme condamné à l’uniformité, menant à l’uniformité du cercueil.

Comment la paix est-elle définie en relation avec la guerre ?

Henry de Montherlant rappelle qu’un seul homme peut déclencher une guerre, mais que la paix nécessite au moins deux volontés. Emile de Girardin propose que la paix ait aussi ses stratégies et ses victoires.

Quelle est la portée spirituelle de la guerre selon les citations ?

Bouddha et le Dalaï Lama valorisent la victoire sur soi-même plus que celle sur des milliers d’hommes. Rimbaud parle d’un combat spirituel aussi brutal qu’une bataille physique. Camus évoque la lutte vers les sommets qui remplit le cœur.