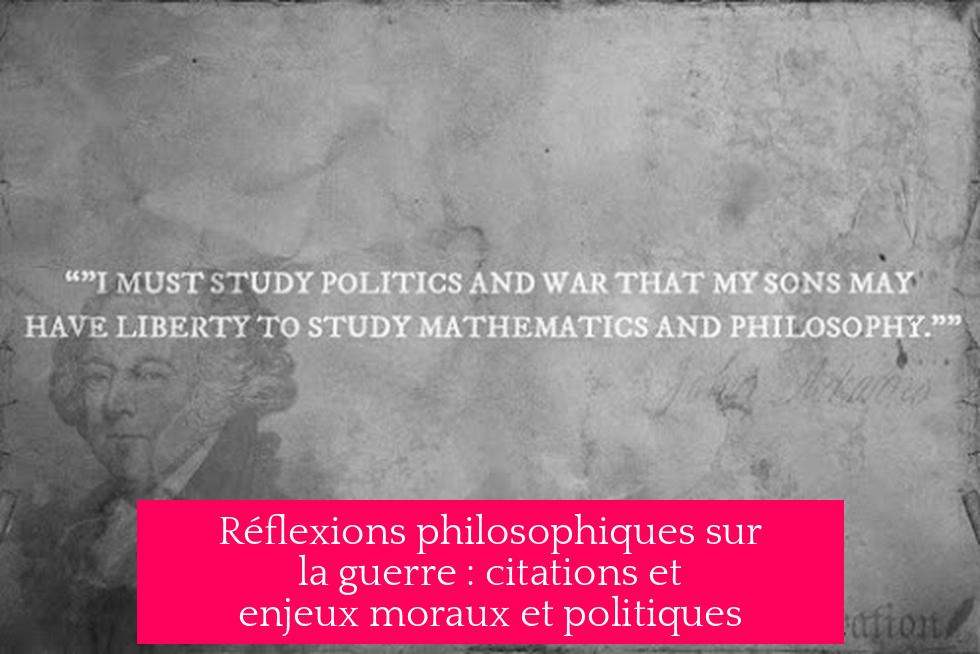

Citation sur la guerre philosophie : comprendre la guerre à travers le prisme philosophique

La guerre, dans la philosophie, est analysée comme un phénomène complexe lié à la nature humaine, au pouvoir, à la violence et aux structures sociales. Cette approche offre des éclairages variés, allant de la guerre comme continuation du pouvoir à la guerre en tant qu’état naturel, en passant par ses causes profondes et ses enjeux moraux.

La guerre comme continuité du pouvoir

Une perspective fondamentale compare le pouvoir à une guerre constante menée par d’autres moyens que les armes. Cette idée souligne que les relations humaines de pouvoir restent souvent conflictuelles bien que non toujours armées. La guerre se prolonge donc sous forme politique et sociale, traduisant la lutte pour dominer.

« Le pouvoir, tout simplement, est-il une guerre continuée par d’autres moyens que les armes ou les batailles ? »

Guerre et état de nature selon Hobbes

Selon Thomas Hobbes, l’état naturel des hommes est un état de guerre permanent, où règne une lutte individuelle pour la survie et la défense. Sans un pouvoir central, chacun a droit à tout, même au corps d’autrui, ce qui crée un chaos liberticide. Le pouvoir naît pour sortir de cet état misérable.

- Guerre de chacun contre chacun

- Droit naturel de se défendre par tous moyens

- But final : préserver la vie et s’éloigner de la guerre

Paix et guerre : lois naturelles et raison politique

Philosophiquement, la paix est la loi naturelle la plus fondamentale. Toutefois, la raison politique reconnaît aussi la guerre comme moyen légitime quand la paix est hors d’atteinte. La guerre apparaît alors comme une condition parfois nécessaire pour protéger ou restaurer la paix.

- La paix doit être recherchée tant qu’elle est possible

- La guerre est licite si la paix est impossible

- Les princes n’acceptent la paix qu’après épuisement

Violence et guerre comme instruments politiques légitimes

La violence utilisée en guerre ou politique peut être fondatrice ou conservatrice du droit. Elle se justifie lorsqu’elle vise la justice des fins ou est légitimée par les moyens. Le pouvoir reposant sur le consentement doit parfois recourir à la force pour se maintenir et assurer la sécurité.

- La violence doit avoir une finalité juste

- Le droit positif garantit la légitimité des moyens

- Le pouvoir issu de la force subsiste par la force

- Utiliser la violence selon la nécessité est un art politique

Causes profondes de la guerre : malentendus et défaillances

La guerre trouve ses origines dans des malentendus juridiques ou politiques. Les conflits naissent souvent d’interprétations divergentes des conventions ou des traités. Ainsi, la guerre est aussi un symptôme d’échecs communicationnels et législatifs.

« La plupart des guerres, de cette impuissance à avoir su clairement exprimer les conventions et traités des princes »

Dangers de la guerre : tyrannie et fanatisme

Les inégalités engendrent la guerre et ouvrent la voie à la tyrannie. Le fanatisme conduit aux excès et au mépris politique, préparant souvent des régimes autoritaires. La violence maintient le pouvoir, mais menace aussi la justice sociale.

- Inégalités légitiment la domination, mais aussi la tyrannie

- Le fanatisme est source d’excès dangereux

- Le pouvoir s’établit et se détruit par la force

Philosophie morale de la violence

La société considère la violence comme ennemie. Néanmoins, certains individus, proches de la nature, peuvent se révéler plus forts que la société policée. Ceci ouvre le débat sur la gestion morale de la violence et la voie stoïque ou pacifiste qui vise à vivre sans violence.

« Passe à travers la vie sans violence, l’âme pleine de joie… »

Stratégies de guerre : force, alliance et ruse

La guerre ne repose pas uniquement sur la force brute. La ruse et les alliances permettent aux plus faibles de vaincre les plus forts. Cette dynamique stratégique montre que la puissance militaire se combine avec l’intelligence tactique.

« Le plus faible a assez de force pour tuer le plus fort, soit par machination ou en s’unissant à d’autres »

Points clés à retenir

- La guerre est une extension du pouvoir par d’autres moyens.

- Selon Hobbes, la guerre est un état naturel sans autorité centrale.

- La paix est une loi naturelle, mais la guerre parfois nécessaire.

- La violence est légitime si elle vise la justice et sécurise l’ordre.

- Les conflits naissent souvent de malentendus et défaillances juridiques.

- Inégalités et fanatisme sont des dangers liés à la guerre.

- La morale traite la violence comme un mal, avec des exceptions.

- La ruse et les alliances compensent la faiblesse dans la guerre.

Citation sur la guerre philosophie : quand la pensée se mêle au fracas des armes

« Le pouvoir, tout simplement, est-il une guerre continuée par d’autres moyens que les armes ou les batailles ? » Cette phrase frappe fort, non ? Elle ouvre une porte immense vers une réflexion philosophique fascinante : la guerre et le pouvoir, deux concepts enlacés, presque indissociables.

Dans cet article, on plonge dans l’univers dense et captivant des citations sur la guerre en philosophie. Ici, pas de glorification des combats, mais plutôt un regard critique, souvent lucide, voire sombre sur cette réalité. Qu’est-ce que la guerre du point de vue philosophique ? Pourquoi revient-elle sans cesse comme thème central ? Et comment la violence s’intègre-t-elle dans le théâtre complexe des relations humaines et du pouvoir ?

La guerre : un cadre naturel ou une construction sociale ?

Tout commence avec Thomas Hobbes et sa vision plutôt pessimiste de l’homme : « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. »

On imagine une scène cauchemardesque où les individus, sans une autorité forte, s’affrontent pour leur survie. Dans ce state of nature, la guerre est omniprésente. Chacun a un « droit sur toutes choses, et même sur le corps des autres ». La violence n’est pas un excès, mais une nécessité de défense et de préservation selon Hobbes. Le droit naturel s’exprime alors par un instinct primal : protéger sa vie, coûte que coûte.

Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Selon lui, c’est la conséquence des passions humaines irrépressibles. Les hommes veulent vivre… et vivre mieux. « La cause finale […] c’est le souci de pourvoir à leur propre préservation et de vivre plus heureusement », résume-t-il. La guerre semble donc à la fois un danger et un élément moteur pour créer l’ordre social.

Paix et guerre : une danse de raison et de nécessité

Sur le papier, on pourrait penser que la guerre est absurde. Philosophiquement, la loi naturelle nous pousse d’ailleurs à « rechercher et poursuivre la paix ». C’est « un précepte, une règle générale de la raison ». On voudrait tous un monde pacifique, ordonné, sans conflits.

Mais voilà : quand la paix est impossible à obtenir, il devient légitime, dans cette logique, d’user de la guerre. Parfois, ce n’est pas un choix, mais une réponse. « L’épuisement seul semble forcer les princes à la paix ». Il faut souvent que la douleur soit insupportable, que le sang soit versé en abondance, pour que les négociateurs sortent enfin de l’ombre. C’est triste, mais c’est la réalité. Que penser de cette constante tension ? La guerre n’est-elle qu’un mal nécessaire pour atteindre la paix ?

Violence et légitimité : guerre politique ou anarchie ?

La violence, souvent vue comme brute et chaotique, peut avoir un rôle politique légitime. « Toute violence est soit fondatrice, soit conservatrice de droit ». Une phrase qui résonne, surtout à l’époque moderne où les violences d’Etat s’enchevêtrent dans la création et la défense des lois.

Le philosophe souligne aussi que « le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir ». Or, un pouvoir apparu par la violence ne tient que par la violence. Cela explique pourquoi les armes n’ont jamais vraiment disparu du décor politique. Sans force, les conventions ne sont que de simples idées creuses, incapables d’assurer la sécurité. La violence a sa place, avec ses règles et limites, pour être moralement acceptable.

Mais attention ! Il ne s’agit pas de prôner la brutalité sans raison. La violence doit répondre à une exigence claire : protéger la société ou maintenir l’ordre juste. Dans le cas contraire, elle perd sa validité. Cela évite de confondre tyrannie et légitimité.

La guerre : un mal souvent semé par l’imprécision humaine

La guerre naît parfois non de grandes décisions idéologiques, mais de petites erreurs humaines. Une citation surprenante attire notre attention : « La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes ». Oui, des « problèmes de langage », des malentendus entre lois et interprétations provoquent des conflits. Souvent, c’est le flou, l’ambiguïté juridique des traités, qui enflamme les passions.

Cette idée rappelle combien la guerre est aussi une affaire intellectuelle. Elle pointe vers l’importance capitale d’un dialogue clair, d’une communication précise dans la politique internationale. Pour éviter la guerre, il faut d’abord comprendre et partager les règles du jeu.

Guerre et société : la pente glissante vers la tyrannie

La guerre et la violence, ironie du sort, peuvent accoucher du pire : la tyrannie. Une inégalité reconnue « ouvre la porte à la plus haute domination, mais aussi à la plus haute tyrannie ». Une domination qui peut devenir oppressante, fanatique et dangereuse.

C’est pourquoi la philosophie met en garde : « Craignons les excès où conduit le fanatisme ». La guerre entraîne souvent rancunes et haines qui se transforment en idéologies extrêmes et autoritarismes. Il faut rester vigilant. La société est fragile. Le respect des libertés, le refus du mépris politique sont des remparts contre les dérives fascistes.

Une autre citation nous rappelle le pouvoir de la force brute : « L’émeute qui détrône un sultan est un acte aussi juridique que sa mise en place ».

La philosophie face à la violence individuelle et morale

Face à la violence collective, il existe aussi la violence individuelle. Comment la morale la perçoit-elle ? Une thèse intéressante est que la société policée « fait dégénérer en criminel un homme proche de la nature », quelqu’un qui serait autrement plus fort ou libre. Cette réflexion montre la tension entre nature humaine et contraintes sociales.

Le rire, étonnamment, s’introduit dans ce débat comme arme pacifique : il « a pour fonction d’intimider en humiliant ». Une façon subtile d’exercer un pouvoir sans brutalité.

Une maxime pleine de sagesse conclut cette idée : « Passe à travers la vie sans violence, l’âme pleine de joie, même si tous les hommes poussent contre toi les clameurs qu’ils voudront ». Une belle invitation à cultiver la paix intérieure malgré un monde souvent violent.

Quand la stratégie rejoint la philosophie : force, ruse et alliances

Enfin, une citation éclaire la notion de pouvoir au-delà de la force physique brute. « Le plus faible peut tuer le plus fort par une machination secrète ou en s’alliant avec d’autres menacés. »

Cette idée invite à considérer la guerre comme un jeu complexe. Ce n’est pas seulement la force qui décide, mais aussi la ruse, la solidarité, l’intelligence stratégique. La philosophie de la guerre regarde aussi les marges, les coalitions inattendues, les tactiques qui échappent à une simple logique belliqueuse.

Conclusions : la guerre, miroir de l’humanité et de ses dilemmes

La guerre, dans la philosophie, n’est jamais simple. Elle fait partie intégrante de la condition humaine. Elle incarne les conflits de pouvoir, les luttes pour la survie, mais aussi les échecs de la communication et les dangers de la tyrannie.

Elle appelle à une vigilance constante sur la nature du pouvoir et sur les moyens employés pour l’exercer. La paix, bien que difficile, reste le but premier face à une guerre souvent perçue comme un mal nécessaire.

Alors, que retenir ? La guerre, qu’elle soit directe ou symbolique, est partout : dans l’histoire, dans les relations humaines, dans la politique. Mais comme le philosophe nous le souffle, « la première et fondamentale loi de nature est de rechercher et de poursuivre la paix ». Peut-on rêver d’un monde où cette quête serait enfin victorieuse ? Peut-être. En attendant, comprendre ces citations, c’est commencer à saisir la complexité de ce qui nous pousse, parfois malgré nous, dans le tumulte du combat.

Et vous, quelle citation vous touche le plus sur cette guerre au fond si profondément humaine ?

Qu’est-ce que la citation « Le pouvoir est-il une guerre continuée par d’autres moyens ? » signifie en philosophie ?

Cette citation suggère que le pouvoir politique est une forme de guerre persistante. Elle n’emploie pas forcément les armes, mais reste un combat d’influence et de contrôle.

Comment Hobbes décrit-il la guerre dans son état de nature ?

Hobbes voit la guerre comme un état permanent entre les hommes sans autorité centrale. Chacun lutte pour sa survie, ce qui crée une situation de conflit continu.

Pourquoi la paix est-elle considérée comme une loi naturelle selon ces citations ?

La paix est un but que la raison recommande d’atteindre. Cependant, quand elle est impossible, la guerre devient un moyen justifiable pour se défendre ou avancer ses intérêts.

En quoi la violence peut-elle être légitime dans une perspective philosophique sur la guerre ?

La violence est légitime si elle sert à fonder ou maintenir l’ordre et le droit. Sans finalité juste, elle perd son autorité ou sa validité morale.

Quels sont les liens entre guerre et malentendus juridiques dans la philosophie politique ?

Les guerres peuvent naître d’imperfections dans l’interprétation des lois ou conventions. Les disputes sur ces interprétations créent des conflits que la violence peut exacerber.

Quels dangers la guerre et la violence font-elles courir à la société humaine ?

La guerre peut ouvrir la porte à la tyrannie et au fanatisme. Elle fragilise la justice et favorise la domination par la force, mettant en péril la cohésion sociale.