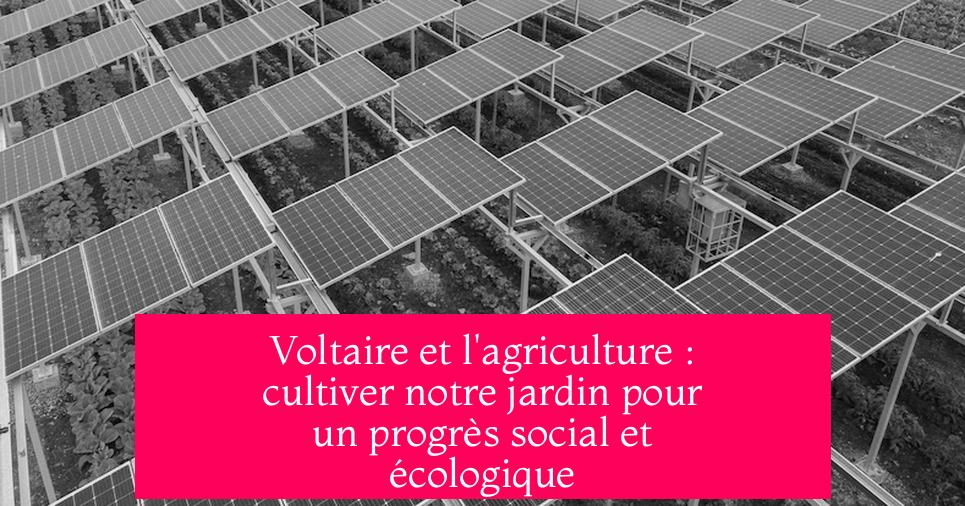

Citation Voltaire Agriculture : une invitation à cultiver la terre et la société

La citation « Cultivons notre jardin » de Voltaire symbolise un appel à l’action concrète par le travail de la terre, un engagement individuel et collectif pour améliorer le monde par l’agriculture. Cette phrase, tirée de la conclusion de son conte Candide, dépasse la simple métaphore littéraire. Elle exprime un credo écologique avant la lettre et une philosophie pragmatique du progrès social.

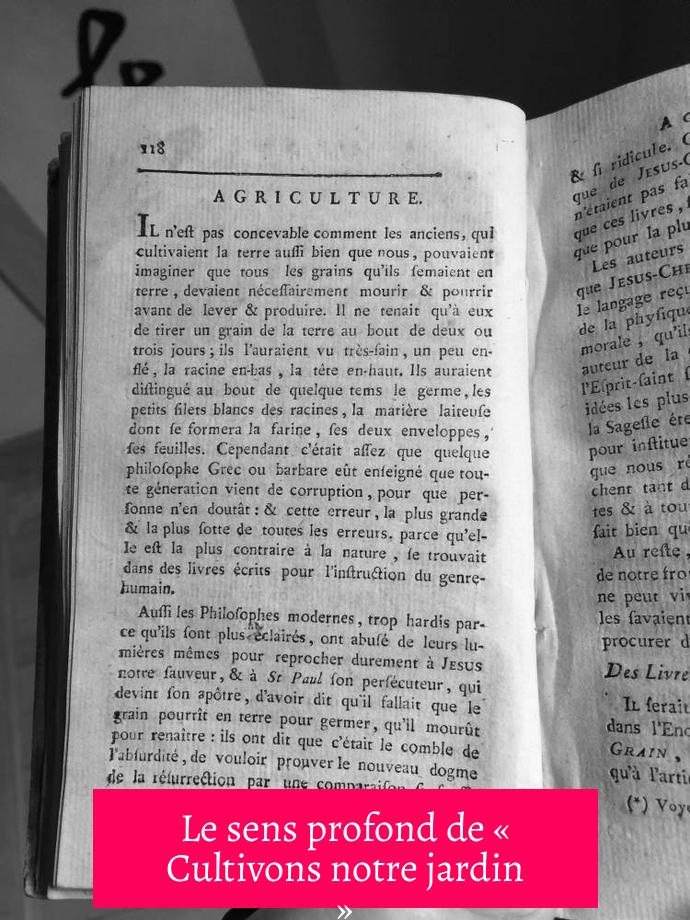

Le sens profond de « Cultivons notre jardin »

Dans Candide, cette formule conclut l’œuvre en suggérant que la meilleure réponse aux malheurs du monde consiste à travailler sur ce qu’on peut maîtriser. « Notre jardin » représente en réalité la Terre entière et chaque responsabilité locale. Ce jardin demande soin, travail et responsabilité.

« Cultivons notre jardin. » — Voltaire, Candide

La phrase invite à un engagement personnel dans le travail agricole, considéré comme un vecteur de progrès. Face à une Providence qui semble indifférente, l’homme doit s’impliquer pour que son « jardin » prospère. Cette idée dépasse la sphère agricole et forge un symbole d’autonomie et de respect de la nature.

Le jardin comme métaphore écologique avant la lettre

Voltaire voit dans ce jardin un espace d’amélioration possible. Cela correspond à une vision anticipée de l’écologie, où les humains agissent pour préserver et enrichir leur environnement. Par la culture du sol, on agit aussi pour le progrès social.

- Le jardin = le monde à entretenir.

- L’agriculture = activité essentielle pour la survie morale et matérielle.

- Engagement personnel et solidaire face aux défis écologiques.

Contexte historique : agriculture au XIXe siècle

Plus tard, au XIXe siècle, la réalité agricole française est marquée par des difficultés liées au manque de main-d’œuvre. L’exode rural vers les villes acerbère le problème :

« L’agriculture manque de bras. » — Alphonse Valentin Vaysse de Rainneville, Rapport au ministère de l’Agriculture, 1850

Cette période industrielle voit la mécanisation progresser lentement, alors que l’industrie urbaine attire les travailleurs. La pénurie de main-d’œuvre contraint l’agriculture à demeurer un secteur en difficulté malgré son importance vitale.

| Aspect | Situation au XIXe siècle |

|---|---|

| Population agricole | Déclin continu vers les villes |

| Mécanisation agricole | Retard comparé à l’industrie |

| Conséquence | Pénurie de travailleurs agricoles |

Philosophie des Lumières et nature

La réflexion sur la nature au XVIIIe siècle est animée par plusieurs courants. Rousseau défend l’idée que la nature a créé l’homme bon, mais que la société le dégrade.

« La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable. » — Rousseau

Voltaire adopte un réalisme pragmatique, cherchant à améliorer le monde par l’action concrète. Contrairement à Rousseau, il ne défend pas une régression à l’état naturel, mais une responsabilité humaine dans la transformation sociale et environnementale.

Dans le même temps, Diderot affirme une identification avec la nature et l’univers entier. Cette culture encyclopédique partage une admiration pour la nature et une curiosité ouverte.

Voltaire, jardiniers du progrès social

Voltaire agit lui-même comme un « jardinier » dans son domaine de Ferney, exemplaire de cette philosophie. Il illustre par sa vie son engagement dans la culture, le progrès et l’éducation.

Son célèbre jardin symbolise donc plus que la terre cultivée : il représente un microcosme de la société où chaque individu doit contribuer activement au bien commun.

Points clés à retenir

- « Cultivons notre jardin » est une invitation à agir concrètement pour améliorer la condition humaine via l’agriculture.

- La citation symbolise une responsabilité individuelle et collective envers la nature et la société.

- Au XIXe siècle, l’agriculture française rencontre une pénurie de main-d’œuvre causée par l’exode rural et un retard dans la mécanisation.

- Le débat philosophique des Lumières oppose le réalisme pragmatique de Voltaire à l’idéalisation de Rousseau.

- Voltaire incarne le jardinier engagé, défenseur du progrès social par le travail et le soin portés à son « jardin ».

Pourquoi Voltaire nous invite-t-il à « cultiver notre jardin » et que signifie cette phrase pour l’agriculture ?

« Cultivons notre jardin » résume la sagesse de Voltaire en termes d’action pragmatique et de responsabilité écologique avant l’heure. Cette phrase clôt son célèbre conte Candide. Elle va bien au-delà d’un simple conseil sur l’horticulture. Ce « jardin » symbolise notre planète et notre devoir d’améliorer notre environnement tangible, notamment par le travail agricole. Si la Providence ou le sort semblent ignorer le sort des humains, alors on doit prendre notre destinée en main et faire fructifier la terre qui nous est confiée, qu’elle soit microcosme personnel ou vaste monde.

Dans son domaine de Ferney, Voltaire applique lui-même ce principe, concrétisant ses idées par l’entretien et le progrès de son jardin, métaphore autant que mission.

Un credo écologique avant la lettre

Cette invitation a une portée écologique qu’on ne cesse d’oublier. Voltaire n’invite pas seulement à limiter la philosophie à la théorie mais à poser un acte tangible. La nature, reflet de la Terre, demande attention et travail constant, un message d’actualité dans une époque où entre crises climatiques et urbanisation galopante, nous avons parfois tendance à déconnecter de la terre.

Travailler le jardin, c’est aussi un acte social : nourrir, améliorer, faire progresser. C’est un appel à l’engagement personnel et collectif, d’où découlent des bienfaits concrets comme la sécurité alimentaire et le développement durable.

Le contexte agricole au XIXe siècle : un défi de main-d’œuvre

Voltaire a parlé d’agriculture quand elle était vitale à la vie. Plus tard, en 1850, un rapport au ministre de l’Agriculture souligne que « l’agriculture manque de bras ». Ce constat d’Alphonse Valentin Vaysse de Rainneville reflète une réalité frappante : l’exode rural massif vers les villes, attirées par l’industrie montante, accapare la main-d’œuvre. L’agriculture, elle, stagne sur la mécanisation.

Cette contradiction provient d’un déséquilibre socio-économique. L’agriculture doit nourrir une population croissante, mais souffre d’un déficit de main-d’œuvre. Voltaire avait anticipé cette problématique : cultiver son jardin, c’est aussi maintenir la ruralité et préserver un lien vital entre l’homme et la terre.

Voltaire face à Rousseau et Diderot : une philosophie réaliste du travail agricole

Au XVIIIe siècle, le débat philosophique sur la nature humaine concentre beaucoup d’attention. Rousseau affirme : « La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable.» Cela traduit un regard critique sur la civilisation et ses effets négatifs. Diderot, lui, se plaît à s’identifier à l’univers tout entier, reflétant une curiosité encyclopédique pour la nature et la société.

Voltaire, quant à lui, évite les grandes abstractions. Son « cultivons notre jardin » est la marque d’une démarche pragmatique. Plutôt que philosopher sur la corruption de la société, il propose une action concrète : travailler la terre, améliorer sa portion du monde, au lieu de rêver de paradis ou de déplorer le jardin perdu.

Et aujourd’hui, que nous dit Voltaire ?

Voltaire nous encourage à être acteurs ! Cultiver son jardin, c’est réhabiliter le lien à la nature, faire preuve de responsabilité individuelle face à des enjeux collectifs tels que la durabilité, la biodiversité et la souveraineté alimentaire. Qu’avons-nous fait pour encourager l’agriculture locale? Comment intégrons-nous les savoir-faire anciens face aux technologies modernes ?

Voltaire nous rappelle que la révolution du futur passera par une révolution du terrain, de la plantation, du soin porté à notre environnement. Il est toujours d’actualité, ce conseil simple et profond : la grandeur s’acquiert par le travail humble et constant.

Conseils pratiques pour appliquer « cultivons notre jardin » à l’agriculture moderne

- Adoptez un engagement personnel même à petite échelle. Un potager urbain, un jardin communautaire, c’est poser un acte concret.

- Valorisez la main-d’œuvre locale et soutenez l’agriculture familiale face à la mondialisation.

- Réfléchissez à la mécanisation adaptée. Le progrès ne doit pas écraser la nature ni les savoir-faire traditionnels.

- Participez à des initiatives éducatives pour reconnecter les nouvelles générations avec l’agriculture et la nature.

- Favorisez les pratiques écologiques, le respect du sol, la biodiversité – Voltaire insiste sur un labeur qui améliore le « jardin ».

Conclusion

La citation « Cultivons notre jardin » est bien plus qu’un adage littéraire. C’est une philosophie d’action mue par la conscience écologique, sociale et économique. Voltaire plante là une graine qui pousse depuis le XVIIIe siècle : le monde changer par le travail, humble, persévérant, sur sa propre terre.

Dans notre monde contemporain, où les défis agricoles et environnementaux sont patents, cette maxime invite à revenir à l’essentiel, à comprendre que la prospérité collective passe par l’attention portée à ce que nous pouvons directement façonner. Et si, en pleine époque numérique, on redécouvrait la sagesse de travailler la terre ? Cultivons notre jardin.

Pourquoi Voltaire invite-t-il à “cultiver notre jardin” dans Candide ?

Cette phrase encourage l’action concrète. Voltaire suggère de travailler la terre et d’améliorer notre environnement proche, plutôt que de philosopher sur le mal. Le jardin symbolise le monde entier qui a besoin d’attention et d’efforts.

Quelle est la signification écologique de cette citation de Voltaire ?

Elle anticipe une vision écologique. La nature doit être protégée et entretenue par chacun. Cultiver le jardin, c’est assumer la responsabilité du progrès et du soin de la Terre, selon un credo avant l’heure.

Comment cette idée de Voltaire s’applique-t-elle à l’agriculture du XIXe siècle ?

Au XIXe siècle, l’agriculture souffre d’un manque de main-d’œuvre à cause de l’exode rural. L’appel à cultiver son jardin reflète l’importance du travail agricole pour nourrir la population, malgré une mécanisation lente.

En quoi la citation de Voltaire diffère-t-elle des idées de Rousseau sur la nature ?

Voltaire privilégie l’action pratique pour améliorer l’homme par le travail, notamment agricole. Rousseau, lui, considère la société comme corrompue et rêve d’un retour à la nature, moins pragmatique que Voltaire.

Quel rôle joue l’agriculture dans la philosophie des Lumières selon ces citations ?

L’agriculture est vue comme une activité essentielle pour le progrès social et humain. Elle symbolise le lien entre l’homme et la nature, et représente une manière d’engager un véritable changement, par le travail et la responsabilité.