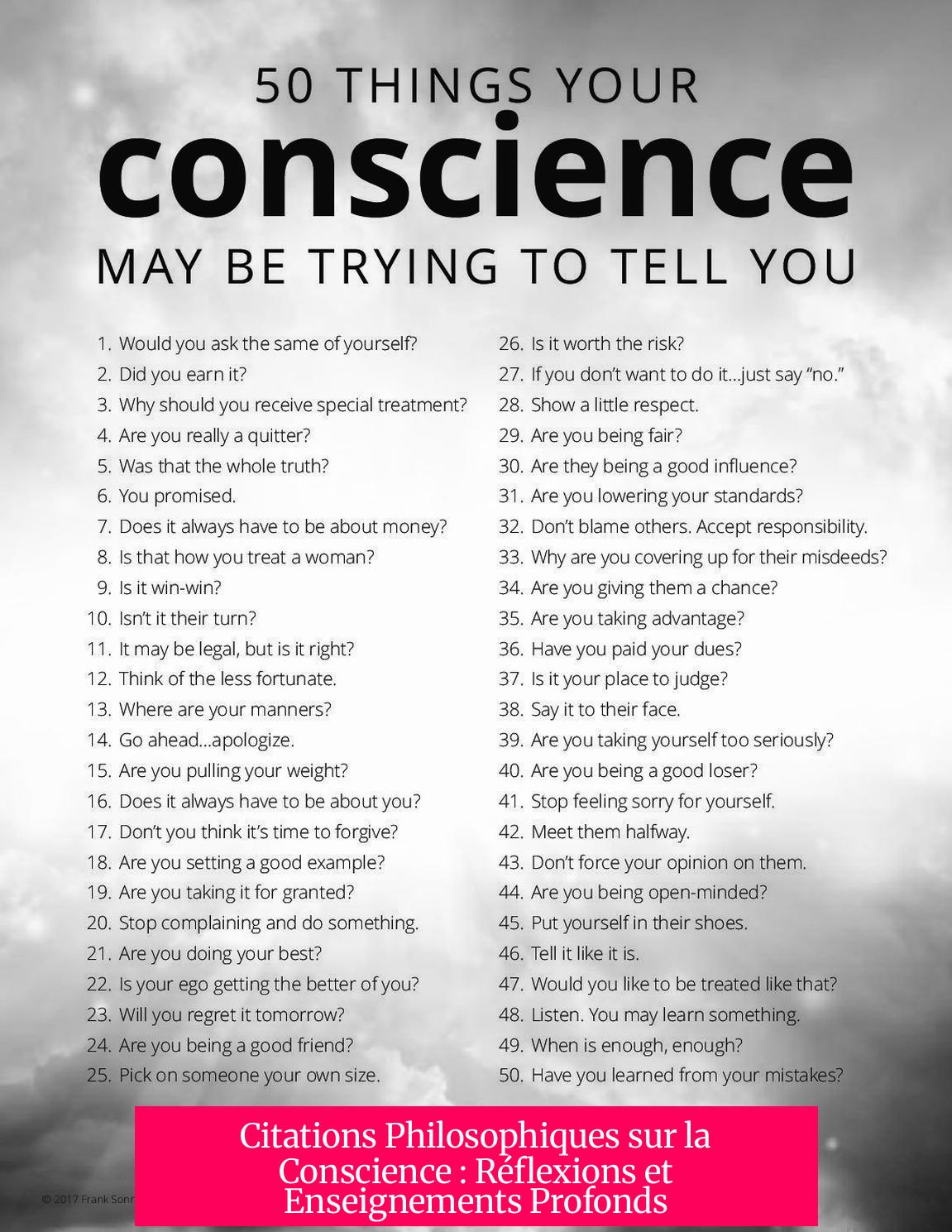

Citations Philosophiques sur la Conscience

La conscience désigne la capacité à percevoir, réfléchir et se situer en tant que sujet. Elle est centrale en philosophie et suscite des analyses variées selon les penseurs. Ce terme recouvre des notions de connaissance de soi, de réflexion, d’intentionnalité, de moralité, ou encore d’évolution temporelle. Examinons quelques citations majeures qui illustrent ces approches.

Conscience et Connaissance de Soi

Le précepte de Socrate, « Connais-toi toi-même », inscrit au temple de Delphes, place la conscience comme fondement de toute sagesse. Cette invitation à l’introspection souligne que la conscience commence par la reconnaissance de soi, condition nécessaire à toute réflexion authentique.

La Conscience comme Pensée (Descartes)

- « Je pense donc je suis » affirme Descartes, expr immuable reliant existence et conscience comme acte de pensée.

- Il définit ainsi la pensée comme un phénomène immédiat et divers : douter, concevoir, nier, vouloir, imaginer, sentir.

- Il souligne aussi l’union étroite du corps et de l’esprit, révélant la conscience non comme simple fonction mentale, mais comme englobant l’expérience corporelle.

Conscience Réflexive et Perception (Locke)

Locke affirme : « Il est impossible à quelque être que ce soit d’apercevoir sans apercevoir qu’il aperçoit ». Cette conscience réflexive désigne la capacité à percevoir non seulement un objet, mais aussi l’acte même de perception. Cette double conscience est essentielle pour penser la subjectivité.

Conscience Morale et Éthique

- Rousseau : « La conscience est la voix de l’âme, les passions sont la voix du corps », positionnant la conscience comme guide intérieur face aux désirs physiques.

- Kant précise : « La conscience est la raison pratique représentant à l’homme son devoir ». La conscience devient alors tribunal moral, orientant les actions selon le devoir.

Conscience et Sujet (Schopenhauer)

Schopenhauer expose le paradoxe du sujet connaissant mais « qui n’est connu par personne ». Le « moi » est pour lui un point obscur de la conscience, insaisissable malgré sa fonction centrale d’agent conscient.

Conditionnement Social (Marx)

Marx affirme : « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience ». La conscience apparaît ici comme reflet des conditions matérielles, un produit socio-économique plutôt qu’une instance autonome.

La Mauvaise Conscience (Nietzsche)

- Nietzsche considère la mauvaise conscience comme un combat intérieur, difficile à accepter mais nécessaire.

- Il explore la conscience comme une « prison » parfois trompeuse, un obstacle à la liberté réelle.

- « Malheur à la curiosité fatale qui parviendrait à voir l’extérieur de cette cellule qu’est la conscience », souligne l’enfermement paradoxal du sujet dans sa propre conscience.

Intentionnalité de la Conscience (Husserl)

Husserl définit la conscience comme toujours dirigée vers un objet : « Toute conscience est conscience de quelque chose ». Cette notion est fondamentale en phénoménologie, où la conscience ne se comprend que dans sa relation constante à un contenu.

Temporalité et Dynamisme (Bergson)

Bergson affirme que la conscience est un processus de création : « Toute conscience est anticipation de l’avenir ». L’être conscient évolue et se transforme, ce qui signifie que la conscience est une durée vécue, une succession d’expériences tournées vers le devenir.

Renoncement Pulsions et Conscience (Freud)

Freud théorise la conscience comme conséquence du contrôle des pulsions : « La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions ». Elle résulte d’une socialisation interne qui bride les désirs instinctifs pour construire l’ordre psychique.

Choix et Liberté (Sartre)

Sartre articule conscience et liberté : « Choix et conscience sont une seule et même chose ». Pour lui, la conscience n’existe qu’à travers l’acte libre de choisir, soulignant la dimension existentielle de la prise de décision.

Conscience Erronée (Châtelet)

Châtelet souligne l’importance critique de la philosophie en rappelant que : « Le premier moment de la philosophie consiste à révéler à l’opinion la conscience erronée qu’elle a d’elle-même ». La conscience n’est pas toujours claire ou vraie, d’où la nécessité d’un examen rigoureux.

Points Clés à Retenir

- La conscience lie connaissance de soi, réflexion et perception immédiate.

- Elle est à la fois corps et esprit, distinguée et unie dans l’expérience humaine.

- Elle joue un rôle moral, orientant les devoirs et les choix.

- La conscience est toujours dirigée vers un objet, selon Husserl.

- Elle évolue dans le temps, créant et anticipant selon Bergson.

- La conscience est aussi un produit social, conditionné par la vie matérielle (Marx).

- Elle implique parfois des paradoxes, des illusions ou erreurs, mises en lumière par la philosophie.

- Sartre insiste sur la liberté comme caractéristique essentielle de la conscience.

Citations Philo Conscience : Un Voyage au Cœur de Soi

La conscience, qu’est-ce donc vraiment ? Cette question passionne les esprits depuis l’Antiquité et elle reste plus vivante que jamais. Entre philosophie, psychologie et morale, le terme recouvre bien des territoires. Explorons ensemble cette notion délicate à travers des citations emblématiques qui décryptent la conscience sous toutes ses formes.

Connais-toi toi-même : la porte d’entrée de la conscience

Le fameux précepte attribué à Socrate — « Connais-toi toi-même » — inscrit au fronton du temple de Delphes, souligne une vérité intemporelle. Avant toute chose, comprendre sa conscience, c’est se connaître soi-même. Sans cette connaissance, point de réflexion solide possible.

C’est un appel à plonger dans son intimité mentale. La conscience débute donc par une prise de conscience personnelle fondamentale, un premier pas nécessaire pour tout philosophe ou simple curieux de lui-même.

Descartes : la pensée comme socle indiscutable

Descartes, ce grand classique du XVIIe siècle, tranche net avec son célèbre « Je pense donc je suis. » Oui, la conscience, c’est d’abord un acte de pensée. Il ne suffit pas d’exister ; il faut penser pour assurer son existence.

Sa définition de la pensée est claire : elle englobe tout ce qui se fait en nous et s’aperçoit immédiatement par nous-mêmes. Douter, vouloir, nier, imaginer, ressentir : autant de mouvements conscients qui montrent que la conscience est tout sauf un vague concept flottant.

Et il ajoute un détail mordant, presque poétique : notre existence réelle s’étend autant que durent nos pensées. Ce n’est pas un tapis roulant infini, mais un flux de pensées incessant doucement mêlé au corps, comme un navire et son pilote.

Locke et l’éveil réflexif

John Locke creuse cette idée : « Il est impossible à quelque être que ce soit d’apercevoir sans apercevoir qu’il aperçoit. » La conscience n’est pas un simple ressenti ; elle est réflexive. En somme, percevoir, c’est aussi prendre conscience de cet acte de perception.

Cela pulse la conscience, lui donne forme et profondeur. L’être conscient est aussi un être qui sait qu’il est conscient. Pas mal comme mise à jour mentale, non ?

La conscience morale : Rousseau, Kant et le tribunal intérieur

Rousseau fixe la conscience comme « la voix de l’âme » tandis que les passions agitent en écho celle du corps. Plus sérieux, Kant théorise la conscience morale comme la « raison pratique » et le « tribunal que l’homme sent en lui. »

Cette voix intérieure impose des exigences, indique nos devoirs, réclame justice. Une conscience qui juge, pèse et parfois condamne – la fameuse « mauvaise conscience » explored par Nietzsche aussi, et venue dire que parfois elle mord et fait mal, bien plus que la réputation extérieure.

Le sujet et son mystère selon Schopenhauer

Le grand pessimiste Schopenhauer voit dans le sujet une énigme : « Ce qui connaît tout mais n’est connu par personne, c’est le sujet. » Le cœur de la conscience serait ce mystère que nous ne pouvons saisir pleinement. D’où le « point noir » qu’il appelle le moi.

Cette tension entre savoir et non-savoir célébra la conscience comme un paradoxe, une quête sans fin.

Marx : Conscience comme reflet social

Changeons de décor et de perspective, Marx affirme que ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. La conscience serait donc conditionnée par les réalités économiques et sociales, un reflet presque mécanique des circonstances.

C’est l’idée d’une conscience liée à la matière, non libre flottante, mais ancrée dans le réel.

Nietzsche et la douleur intérieure

Nietzsche ne fait pas dans la dentelle avec la conscience. Plus facile de s’arranger avec sa mauvaise conscience qu’avec sa mauvaise réputation, dit-il. À méditer.

Il soulève l’idée que la conscience est parfois une cage, une prison dorée dont la curiosité fatale pourrait bien vouloir s’échapper – « malheur à celui qui creuse trop ! »

Husserl, Bergson : conscience orientée et en devenir

Husserl donne une définition élégante : « Toute conscience est conscience de quelque chose. » Elle vise un objet, un horizon, un univers.

Bergson, lui, partage avec dynamisme que « toute conscience est anticipation de l’avenir » et que le conscient évolue, se crée, mûrit sans cesse. On finit par voir la conscience non comme un état, mais comme un mouvement.

Freud et le contrôle des pulsions

Le père de la psychanalyse propose une idée surprenante : la conscience naît du renoncement aux pulsions. En d’autres termes, la conscience contient aussi une partie répressive qui limite nos désirs les plus bruts.

Une façon de voir la conscience comme un compromis intérieur, parfois conflictuel.

Sartre : Le choix comme conscience intégrale

Sartre nous propulse dans l’existentialisme pur : « Choix et conscience sont une seule et même chose. » Ce que nous décidons d’être forge notre conscience. Pas de fatalité, mais une liberté totale, et parfois lourde.

Châtelet : Révéler l’ignorance de soi

Enfin, Châtelet ajoute une touche critique : la conscience populaire est souvent erronée. La philosophie aide à dévoiler ces illusions, à corriger nos idées reçues sur ce qu’est vraiment la conscience.

Un rappel utile que penser notre propre conscience reste un défi sans cesse renouvelé.

Alors, que retenir de ces citations philosophiques sur la conscience ?

- La conscience commence par la connaissance de soi et la réflexion.

- C’est un acte immédiat, réflexif et moral.

- Elle est aussi un phénomène social, conditionné et dynamique.

- Elle implique des luttes intérieures, entre désir et raison.

- Elle est une force créatrice d’avenir et de choix.

La conscience n’est pas juste une idée abstraite. Elle est un combat, un mystère, un outil, un guide. Et vous, comment percevez-vous votre conscience ? Est-elle votre alliée ou ce tribunal parfois sévère dont parlait Kant ?

Ces citations ne vous incitent-elles pas à observer de plus près cette voix intérieure qui fait de vous ce que vous êtes ? Après tout, n’est-ce pas la plus fascinante énigme à laquelle un être humain puisse s’atteler ?

Pour Descartes, la conscience est un acte de pensée immédiat et distinct du corps. Il affirme “Je pense donc je suis”, montrant que l’existence dépend de la pensée consciente.

Locke explique que la conscience implique la capacité de se percevoir en train de percevoir. C’est une conscience de soi qui accompagne tout acte de perception.

Kant voit la conscience comme une instance pratique qui révèle le devoir à l’homme. Il la décrit comme un tribunal intérieur guidant les choix éthiques.

Marx affirme que la conscience est le reflet des conditions matérielles de la vie. La vie sociale et économique influence la conscience, pas l’inverse.

Sartre identifie conscience et choix comme un seul fait. Pour lui, être conscient c’est toujours choisir librement et engager sa liberté par cet acte.

Husserl soutient que la conscience est toujours dirigée vers un objet. Elle n’existe jamais en soi, mais toujours comme conscience intentionnelle d’un contenu.