Texte sur la guerre : comprendre ses enjeux et ses conséquences

La guerre est un phénomène récurrent, marqué par des destructions, des pertes humaines et des traumatismes. Elle ne constitue pas une solution durable aux conflits. Malgré cela, elle persiste, soulevant des questions sur sa justification et son interdiction possible.

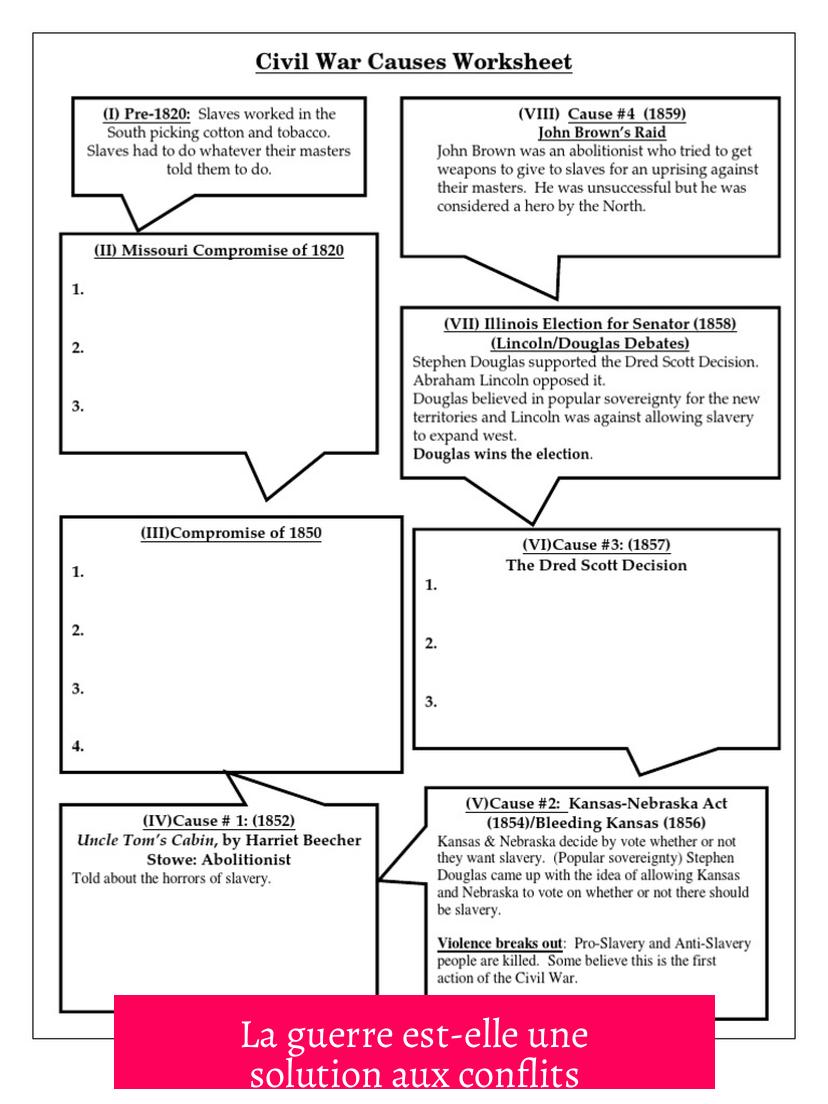

La guerre est-elle une solution aux conflits ?

La guerre provoque des conséquences graves. Elle cause la mort de millions de personnes et détruit des infrastructures civiles et culturelles. Prenons l’exemple de la Seconde Guerre mondiale ou des conflits actuels en Syrie et en Ukraine. Ces guerres ont laissé des traces profondes dans les sociétés.

Elle ne règle pas toujours les problèmes sous-jacents. Un accord signé sous la contrainte n’efface pas les tensions ou les injustices. Souvent, ces conflits se prolongent sous d’autres formes ou reprennent plus tard.

Le dialogue, la diplomatie et la médiation apparaissent comme des solutions plus durables. Ces méthodes favorisent la négociation et le respect mutuel, ce qui permet de résoudre les différends de manière pacifique. Des pays neutres tels que la Suisse ou la Norvège illustrent ce modèle.

Résumer, la guerre ne représente pas une solution viable. Elle aggrave souvent les différends. Privilégier la négociation est la voie pour bâtir un futur plus stable.

Faut-il interdire totalement la guerre ?

Pour beaucoup, la guerre pose une menace majeure. Elle dévaste les sociétés, engendre des désordres économiques et endommage l’environnement. Une interdiction totale semble donc logique, à l’image des prohibitions qui existent contre l’esclavage ou la torture.

Mais la réalité est plus complexe. Un peuple attaqué peut légitimement se défendre. Une interdiction absolue priverait les victimes d’actions pour protéger leurs droits et leur existence.

Les lois internationales, notamment la Charte des Nations Unies, interdisent les agressions mais reconnaissent la légitime défense. Elles régulent l’usage de la force sans l’éliminer.

Interdire complètement la guerre reste un idéal difficile à mettre en œuvre. Renforcer les cadres juridiques internationaux et promouvoir la paix sont des approches plus pragmatiques.

La guerre peut-elle être juste ?

Certaines guerres défendent des causes jugées nobles, comme la lutte contre une dictature ou la protection de populations menacées. La Seconde Guerre mondiale en est un exemple, visant à libérer l’Europe du nazisme.

Il est toutefois ardu de distinguer une guerre juste d’un conflit motivé par des intérêts. Souvent, les nations impliquées se présentent comme légitimes, même pour des raisons territoriales ou économiques.

Les conséquences humaines restent dramatiques quelles que soient les motivations. Civils, infrastructures, et vies sont toujours gravement affectés.

La justice véritable consiste à éviter la guerre par des moyens pacifiques. La guerre doit rester une dernière option et être strictement encadrée par le droit international.

Peut-on éduquer les jeunes pour éviter la guerre ?

L’éducation joue un rôle central dans la prévention des conflits. Elle développe le respect, la tolérance et la compréhension interculturelle. Ces compétences réduisent l’attrait de la violence comme solution.

En enseignement des valeurs pacifiques à l’école, on prépare des générations capables de dialogue et de coopération.

Des programmes éducatifs proposent déjà des outils pour apprendre la résolution non violente des conflits.

À l’inverse, promouvoir la haine ou le nationalisme agressif initie davantage au conflit.

Il faut donc miser sur une éducation qui offre un anti-corps contre la guerre.

Points clés à retenir

- La guerre cause de lourdes pertes humaines et ne règle pas toujours les causes profondes des conflits.

- Son interdiction totale est difficile à appliquer en raison du droit légitime à la défense.

- La notion de guerre juste est complexe et les coûts humains restent élevés.

- L’éducation est un levier essentiel pour prévenir les conflits et favoriser la paix à long terme.

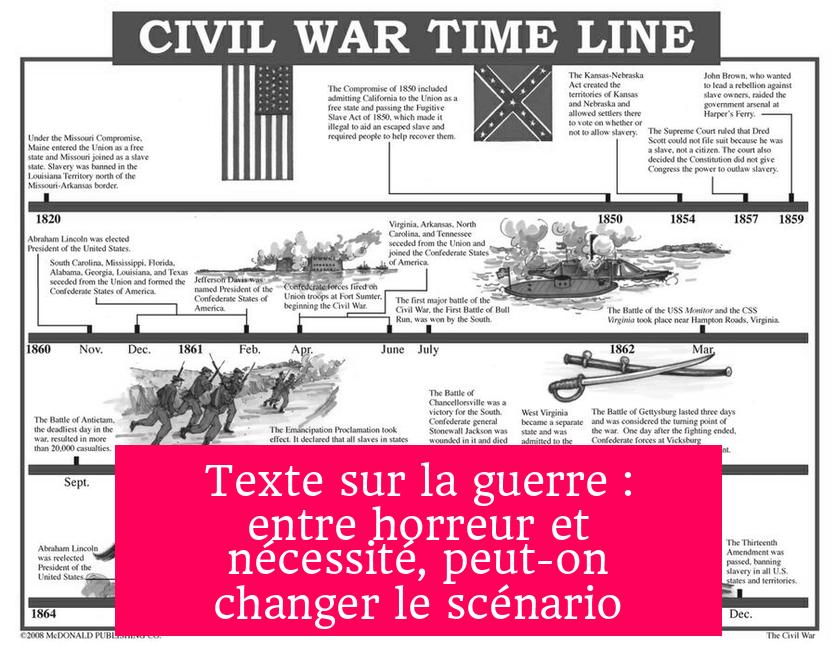

Texte sur la guerre : entre horreur et nécessité, peut-on changer le scénario ?

La guerre, ce fléau récurrent de l’histoire humaine, n’est pas simple à cerner. Elle tue des millions, dévaste des terres, mais revient obstinément sur le devant de la scène. Pourquoi persiste-t-elle malgré la douleur qu’elle engendre ? La guerre peut-elle être justifiée ? Peut-on espérer un monde où la paix prime sur les armes ?

Ces questions touchent à notre condition humaine, à nos peurs, nos valeurs, et notre capacité à résoudre nos différends autrement que par la violence.

Est-ce que la guerre est une solution aux conflits ?

La réponse est claire pour beaucoup : non, la guerre n’est pas une solution durable. Elle produit plus de problèmes qu’elle n’en règle.

Pour commencer, les conséquences d’un conflit sont catastrophiques. Des millions de morts, des villes détruites, des traumatismes psychologiques laissés en héritage. Pensez à la Seconde Guerre mondiale ou encore aux guerres en Syrie ou en Ukraine, elles montrent que les cicatrices sont profondes, souvent irréversibles.

De plus, la guerre ne résout pas les causes profondes des conflits. Un accord imposé à coups de canon est rarement une garantie de paix durable. Il masque les tensions, mais ne les éteint pas. C’est un peu comme coller un pansement sur une blessure qui demande une opération.

Alors, que faire ? La diplomatie est à privilégier. Le dialogue, la négociation, la médiation sont les vraies pistes vers une paix durable. Des pays comme la Norvège ou la Suisse excellent dans ce rôle de médiateurs sans jamais sortir les armes.

Pour conclure ce point, il faut dire que la guerre n’est pas une stratégie gagnante. Elle aggrave souvent les situations au lieu de les améliorer. Le vrai chemin vers un avenir meilleur passe par la paix, la justice, et la négociation.

Faut-il interdire totalement la guerre ?

Voici un idéal noble : bannir la guerre comme on bannit l’esclavage ou la torture. Après tout, la guerre détruit les vies humaines, désorganise les sociétés, provoque chaos économique et catastrophes écologiques. Pourquoi ne pas l’interdire ?

Mais la réalité est plus complexe. Certains cas exigent la défense légitime. Lorsqu’un peuple est attaqué ou envahi, il doit pouvoir se défendre. Interdire toutes les guerres reviendrait à ôter ce droit fondamental à la résistance.

Les lois internationales, telles que la Charte des Nations Unies, illustrent cet équilibre compliqué. Elles condamnent l’agression, mais reconnaissent la légitime défense. La guerre totale et sans conditions demeure donc un idéal difficile à appliquer immédiatement.

L’idée la plus réaliste ? Renforcer ces lois, soutenir les initiatives pour apaiser les conflits et lutter contre les causes profondes.

La guerre peut-elle être juste ?

Certaines guerres sont menées pour défendre des causes justes – libérer des peuples opprimés ou stopper un génocide. La Seconde Guerre mondiale est un exemple fameux : elle a libéré une Europe prisonnière du nazisme.

Cependant, la notion de « guerre juste » est délicate. Quels critères ? Qui décide ?

Beaucoup de conflits se vendent comme justes, même quand ils cachent des intérêts économiques ou territoriaux. La frontière est floue et souvent manipulée.

Et quel que soit le motif, le coût humain est toujours immense. Civils tués, infrastructures réduites en ruines, familles dispersées.

La vraie justice serait plutôt de prévenir les conflits grâce à la paix, en recourant à la guerre en dernier ressort, sous un contrôle international strict.

Peut-on éduquer les jeunes pour éviter la guerre ?

Cette question est pleine d’espoir. Oui, l’éducation est une arme puissante pour la paix.

En apprenant la tolérance, le respect des différences, l’esprit critique et en connaissant l’histoire des conflits, les jeunes deviennent moins enclins à voir la guerre comme une solution.

Dans plusieurs pays, des programmes éducatifs inculquent ces valeurs dès l’enfance. Ces enfants apprennent à gérer les disputes autrement que par la violence. Ces graines plantées aujourd’hui peuvent fleurir demain en société pacifiques.

Attention, une éducation belliqueuse, prônant la haine ou le nationalisme agressif, fait le chemin inverse. L’éducation peut être un bouclier ou une arme, selon le message transmis.

C’est pourquoi éduquer pour la paix est essentiel. C’est un investissement à long terme qui jettera les bases d’un monde plus juste et plus sûr.

En guise de conclusion

La guerre est un sujet complexe et chargée d’émotions. Elle fait peur, provoque la colère, mais pousse aussi à réfléchir sérieusement à la paix, la justice, et la liberté.

Entre horreur et nécessité, elle nous invite à des débats riches et exigeants.

Face à ce fléau, les solutions existent : le dialogue, la diplomatie, la légitimité de la défense, et surtout, l’éducation. Ce sont des chemins difficiles, longs à emprunter, mais indispensables pour changer le monde.

La véritable question n’est pas si la guerre disparaîtra un jour, mais si nous sommes prêts à bâtir ensemble les conditions pour que la paix y règne durablement.

Quelles sont les principales conséquences de la guerre sur les sociétés ?

La guerre cause des morts massives, la destruction d’infrastructures et des traumatismes durables. Elle désorganise les sociétés et laisse souvent des cicatrices économiques et sociales difficiles à guérir.

Peut-on vraiment interdire la guerre dans tous les cas ?

L’interdiction totale est complexe. Un pays attaqué a le droit à la légitime défense. Les lois internationales réglementent, mais ne bannissent pas entièrement la guerre, surtout en cas d’agression.

Comment savoir si une guerre est juste ?

Il est difficile de définir une guerre juste. Certaines visent à stopper des injustices, mais les motifs peuvent aussi cacher des intérêts politiques ou économiques. Le coût humain reste toujours très élevé.

Quel rôle joue l’éducation pour prévenir la guerre ?

L’éducation favorise le respect, la tolérance et la paix. En apprenant à dialoguer et comprendre les autres, les jeunes sont moins enclins à accepter la violence comme solution aux conflits.

Existe-t-il des alternatives efficaces à la guerre ?

Oui, le dialogue, la médiation et la diplomatie sont des moyens durables de régler les différends. Bien que plus lents, ces outils permettent de construire une paix stable sans recourir à la violence.